Zwischen dem Ende der Napoleonischen Zeit und der deutschen Reichseinigung ab Mitte der 1860er Jahre war Hamburg ein weitgehend unabhängiger Kleinstaat. Im Rahmen des Deutschen Bundes und der Zusammenarbeit der drei Hansestädte erfolgte zwar gelegentlich ein gemeinschaftliches Agieren. So wurden etwa Handelsverträge mit Gültigkeit für mehrere deutsche Staaten geschlossen oder Konsulate gemeinschaftlich besetzt. Politisch und vor allem militärisch – Hamburg hatte praktisch weder Flotte noch Heer – war die Stadt jedoch weitgehend machtlos. Die Wirtschaft, also vor allem der maritime Handel, verschafften Hamburg den Großteil seiner Bedeutung. Im Lauf des 19. Jahrhunderts nahm die Stadt einen enormen Aufschwung, Schiffe fuhren von dort aus alle besiedelten Kontinente an und stellten so ein enges Netz aus Handelsverbindungen her.

Dieser Fokus auf Seefahrt und Handel hieß jedoch, dass eine aktive Kolonialpolitik im unabhängigen Hamburg kaum möglich und von vielen auch nicht gewünscht war. Zwar entstanden immer wieder Forderungen nach dem Aufbau einer Flotte, wenn Einschränkungen durch die Marinen andere Staaten hingenommen werden mussten. Aber im Wesentlichen bestand um die Jahrhundertmitte die Überzeugung, dass eine weitgehend unbewaffnete Neutralität für die Stadt die besten Chancen im wirtschaftlichen Wettbewerb bedeutete. Der überschaubare politische Einfluss stellte sogar einen Vorteil dar, wenn potentielle Handelspartner in Hamburg keine Bedrohung sahen.[1]

Trotz der weit verbreiteten Skepsis gegenüber einem über den Handel hinausgehendes Engagement in ‚Übersee‘ bestanden immer wieder Pläne und Phantasien über eigene Hamburger Kolonien zumindest in einem kleinen Rahmen. Viel zitiert ist beispielsweise der Ausspruch des Präses der Commerzeputation (Vorgängerorganisation der Handelskammer) Martin Haller von 1822, „Hamburg hat Colonien erhalten.“ Dies bezog sich jedoch abstrakt auf den Freihandel etwa in Folge der Unabhängigkeit südamerikanischen Staaten, wovon sich die Kaufleute – zu Recht – gute Geschäfte erhofften.[2] Konkreter, wenn auch letztlich ergebnislos, war das Vorhaben Karl Sievekings aus den Jahren 1840–42, auf den heute zu Neuseeland gehörenden Chatham-Inseln eine Kolonie zu gründen.[3] Die Auswanderung über Hamburg wurde ebenfalls oft als koloniales Projekt verstanden, besonders, wenn in den Zielregionen deutsch geprägte Siedlungsgebiete entstanden.[4]

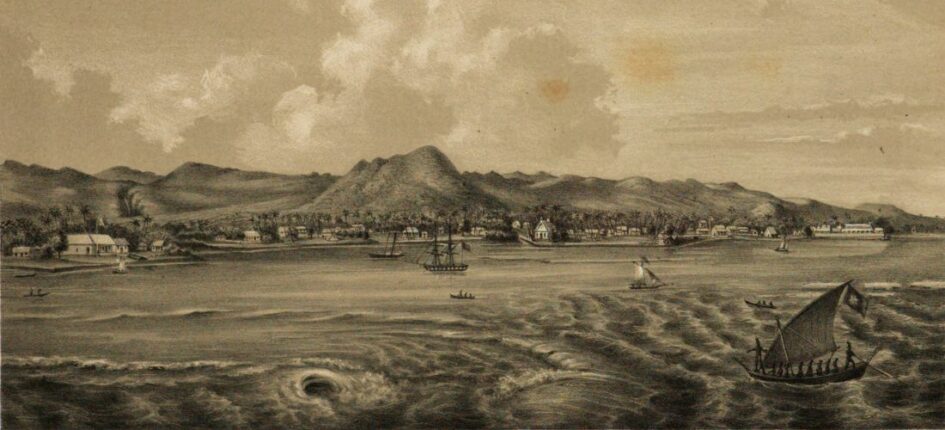

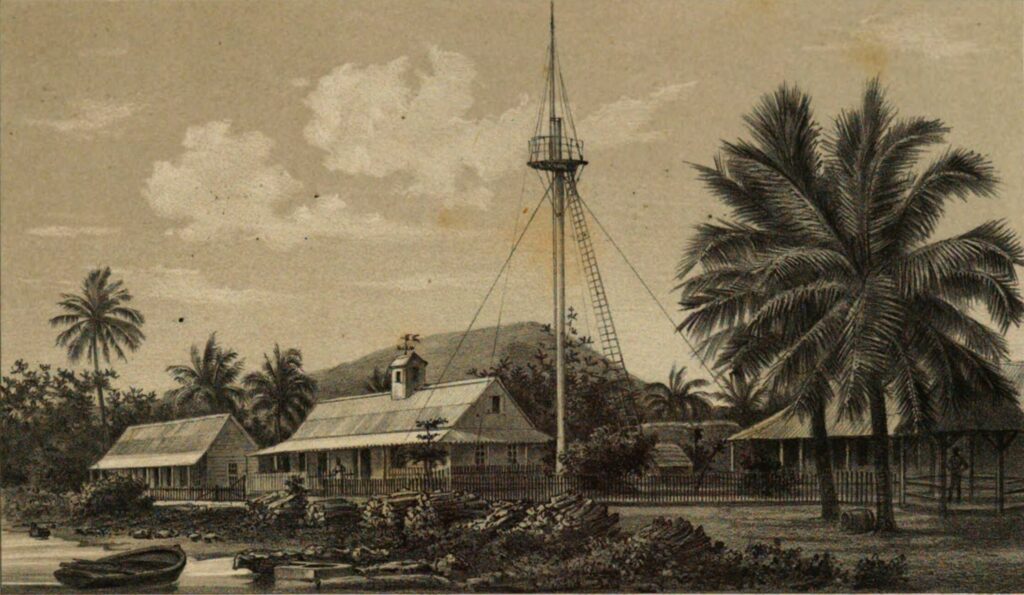

Doch das wohl wichtigste Hamburger koloniale Projekt aus der Zeit vor der Reichsgründung entstand aus den Aktivitäten eines Handelshauses: die Niederlassung der Godeffroys auf Samoa, mit Stützpunkten auf vielen weiteren Pazifikinseln. Die Familie Godeffroy war schon im 18. Jahrhundert im Reedereigeschäft und in der versklavungsbasierten Plantagenwirtschaft in Suriname aktiv.[5] In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war sie am Asien-, Südamerika- und Australienhandel beteiligt. Aus dieser Präsenz im Pazifik entwickelte sich ab den 1850er Jahren das Godeffroy’sche Interesse an Samoa. Als Leiter der Niederlassung in Apia auf Upolu, der für die Firma wichtigsten Insel der Gruppe, sorgten August Unshelm und ab 1864 Theodor Weber für die Ausdehnung der Geschäfte, die ursprünglich vor allem aus Warenhandel bestanden, sich aber immer mehr auf die Plantagenwirtschaft verschoben. Das von Kokosnusspalmen gewonnene Kopra wurde wichtigstes Handelsgut.[6]

Die Etablierung der Plantagenwirtschaft erforderte einerseits eine Landnahme, andererseits Arbeitskräfte. Beides war, wie so oft in kolonialen Kontexten, kaum im Einvernehmen mit der lokalen Bevölkerung möglich. Landrechte erwarben Godeffroys Agenten etwa unter Ausnutzung von Konflikten unter der Inselbevölkerung.[7] Da nur wenige der Samoaner*innen bereit waren, auf den Plantagen zu arbeiten, wurde Personal von anderen pazifischen Inseln wie beispielsweise in den heutigen Staaten Kiribati und Mikronesien und aus China rekrutiert. An dieser Stelle wird die Verbindung zur Sklaverei deutlich, denn das sogenannte ‚Blackbirding‘, wie die Anwerbung von Arbeitskräften auf anderen Pazifikinseln für Samoa, Australien und Südamerika mitunter bezeichnet wird, erfolgte oft durch Täuschung oder Gewalt. Für die Godeffroy-Plantagen auf Samoa ist nachgewiesen, dass die Menschen mehrere Jahre über die vereinbarte Vertragsdauer hinaus zum Verbleib und zur Arbeit gezwungen wurden und die Aufseher Protest mit Misshandlungen beantworteten. Die schlechten Bedingungen führten teils zu exorbitanten Todesraten.[8]

Da die Leiter der Godeffroy-Niederlassung zeitweise zugleich als Hamburgische Konsuln agierten, konnten sie auch diplomatische Kanäle zur politischen Einflussnahme nutzen. Mit der Gründung des Norddeutschen Bundes und dann des Deutschen Reichs standen ab etwa 1870 zudem militärische Ressourcen zur Verfügung. Die Präsenz von Kriegsschiffen verschärfte allerdings den Konflikt mit Großbritannien und den USA, die ebenfalls Ambitionen auf Samoa hegten. Die Interessen der Inselbevölkerung spielten dabei eine untergeordnete Rolle, die Großmächte unterstützten immer wieder unterschiedliche Fraktionen, sodass die samoanische Oberschicht wie der König Malietoa Laupepa von ihnen abhängig waren.[9] Den von anderen Pazifikinseln angeworbenen Arbeitskräften schenkten die beteiligten Großmächte meist nur dann Aufmerksamkeit, wenn sie der Gegenseite ihre schlechte Behandlung vorwerfen konnten. Praktisch dürften die britischen und deutschen Beschreibungen über Misshandlungen durch die andere Partei zutreffen, die positiven Selbstdarstellungen jedoch solche Verbrechen der eigenen Seite ignorieren.[10]

Der Konflikt der Großmächte um die Inseln stellte einen Faktor dafür dar, dass in den 1870er bis 1890er keine formelle Kolonisierung Samoas erfolgte. Die Aufteilung von 1900 zwischen Deutschland und den USA besteht allerdings bis heute fort, der Ostteil ist immer noch als Amerikanisch-Samoa Teil der Vereinigten Staaten, die ehemalige deutsche Kolonie mittlerweile unabhängig. Doch schon die Teilung erlebte die über lange Jahre wichtigste Gesellschaft auf der Inselgruppe nicht – 1879 meldete die Firma Godeffroy primär aufgrund von Fehlspekulationen im europäischen Montangeschäft Konkurs an. Die weiterhin lukrative Ausbeutung des Pazifiks übernahm unter anderem die ‚Deutsche Handels- und Plantagen-Gesellschaft der Südsee-Inseln‘.[11] An der Behandlung der dort arbeitenden Menschen änderte das allerdings wenig. Auch wenn sie nicht formell versklavt waren, eine den Vertragsbestimmungen zuwiderlaufende Form der unfreien Arbeit mussten viele von ihnen trotzdem ausüben. Durch die Sicherung von Landrechten in Folge ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, politische Einflussnahme und nicht zuletzt militärische Mittel nach 1871 erhielt die Firma Godeffroy den für dieses Wirtschaftssystem notwendigen weitreichenden Handlungsspielraum. Auf Basis dieses Handelsimperiums übten die Hamburger, später deutschen Vertreter im Pazifik gemeinsam mit Großbritannien und den USA schon Jahrzehnte vor der formellen Annexion der Inselgruppe 1900 de facto eine Art der Kolonialherrschaft über Samoa aus.

[1] Böhm, Ekkehard, Überseehandel und Flottenbau. Hanseatische Kaufmannschaft und deutsche Seerüstung 1879–1902, Düsseldorf 1972, S. 22–26.

[2] Klein, Gottfried / Kuno Straatmann (Hrsg), Dokumente zur Geschichte der Handelskammer Hamburg. Herausgegeben von der Handelskammer Hamburg zu ihrem dreihundertjährigen Jubiläum am 19. Januar 1965, Hamburg-Altona 1965, S. 83.

[3] Emmerink, Malina, Hamburger Kolonisationspläne 1840–1842. Karl Sievekings Traum einer „Deutschen Antipodenkolonie“ im Südpazifik, München 2014.

[4] Forbes, Ian L. D., German Informal Imperialism in South America before 1914, in: The Economic History Review 31 (1978), S. 384–398.

[5] Kellenbenz, Hermann, Deutsche Plantagenbesitzer und Kaufleute in Surinam vom Ende des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, in: Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas 3 (1966), 141–163.

[6] Zu Unshelm siehe Gossler, Claus, Der Kaufmann August Unshelm (1824–1864). Pionier des Hamburger Handelshauses Joh. Ces. Godeffroy & Sohn in der Südsee, in: Veröffentlichung des Vereins für Hamburgische Geschichte. Band 95, 2009, S. 23–67.

[7] Meleisea, Malama / Penelope Schoeffel, Germany in Samoa: Before and After Colonisation, in: The Cultural Legacy of German Colonial Rule, hrsg. v. Klaus Mühlhahn, Berlin 2017, S. 143–166, hier S. 149.

[8] Firth, Stewart, German Recruitment and Employment of Labourers in the Western Pacific before the First World War, Boston Spa 1973, S. 12–18.

[9] Meleisea / Schoeffel, S. 145–148.

[10] Diese Tendenz findet sich auch noch in der älteren Forschung, vgl. Masterman, Sylvia, The Origins of International Rivalry in Samoa 1845–1884, London 1934, S. 74 bzw. Suchan-Galow, Erika, Die deutsche Wirtschaftstätigkeit in der Südsee vor der ersten Besitzergreifung 1884, Hamburg 1940, S.42f.

[11] Skřivan, Aleš, Das hamburgische Handelshaus Johann Cesar Godeffroy & Sohn und die Frage der deutschen Handelsinteressen in der Südsee, in: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 81 (1995), S. 129–155, hier S. 137–140.